人形作家のご紹介

- HOME

- 人形作家のご紹介

初代 石川 潤平Junpei Ishikawa

『初代 石川 潤平』は長きにわたり、多くの功績と作品を節句業界に残した木目込人形の第一人者です。作品の中には『小和田 雅子さま(令和の皇后)』がご婚約のさいの贈答品を、埼玉県を代表して贈られました。

また、アメリカ大統領などにも寄贈しています。独特な造形と『石川 潤平』ならではの筆しごとは多くの人に愛され、今なお世代を超えて受け継がれています。

| 大正9年 | 福島県に生まれる。 |

|---|---|

| 昭和54年 | 伝統工芸士の称号を認定。 |

| 昭和62年 | 伝統工芸品産業功労者表彰。 |

| 平成元年 | 総理府付黄綬褒章受章。 |

| 平成2年 | 平成天皇即位にさいし「三番叟」献上。 |

| 平成5年 | 小和田 雅子様ご婚約にさいし「立雛」献上。 |

| 平成5年 | 皇太子殿下ご成婚にさいし「三番叟」献上。 |

| 平成7年 | 勲六等瑞宝章受章。 |

| 平成16年 | 埼玉県指定無形文化財認定。 |

二代目 石川 潤平Junpei Ishikawa

『二代目 石川 潤平』は父の『潤平』の長男として生まれ、19歳から『潤平』に師事し、多くのことを学んできました。また、『初代 潤平』の『次男・石川 佳正』と切磋琢磨して昭和から平成と駆け抜けてきた日本を代表する人形作家のひとりです。

国内では日光の世界遺産劇場にて出店および実演をおこない、また、海外ではドイツの人形博物館に作品を寄贈したりと、節句文化の啓蒙活動と技の継承に努めています。

| 昭和26年 | 埼玉県に生まれる。 |

|---|---|

| 昭和45年 | 『父・初代 潤平』に師事。 |

| 平成11年 | 『二代目 潤平』を襲名。 |

| 平成11年 | ドイツヘッセン州立人形博物館へ木目込人形「東風」を寄贈。 |

| 平成12年 | 埼玉県立民族文化センターに木目込人形制作工程を寄贈。 |

| 平成13年 | 明治神宮へ木目込人形「官公」を奉納。 |

| 平成14年 | おぼこ大将「枠目彩色」発表。 |

| 平成16年 | 経済産業大臣指定 江戸木目込人形 伝統工芸士となる。 |

| 平成22年 | 日光世界遺産劇場にて伝統工芸品展に出展、実演をする。 |

三代目 石川 潤平(石川 泰大)Junpei Ishikawa

『石川 泰大(やすひろ)』は16歳より家業に専念し、これからの節句文化と伝統工芸の継承をになう人形作家若手実力派のひとりです。

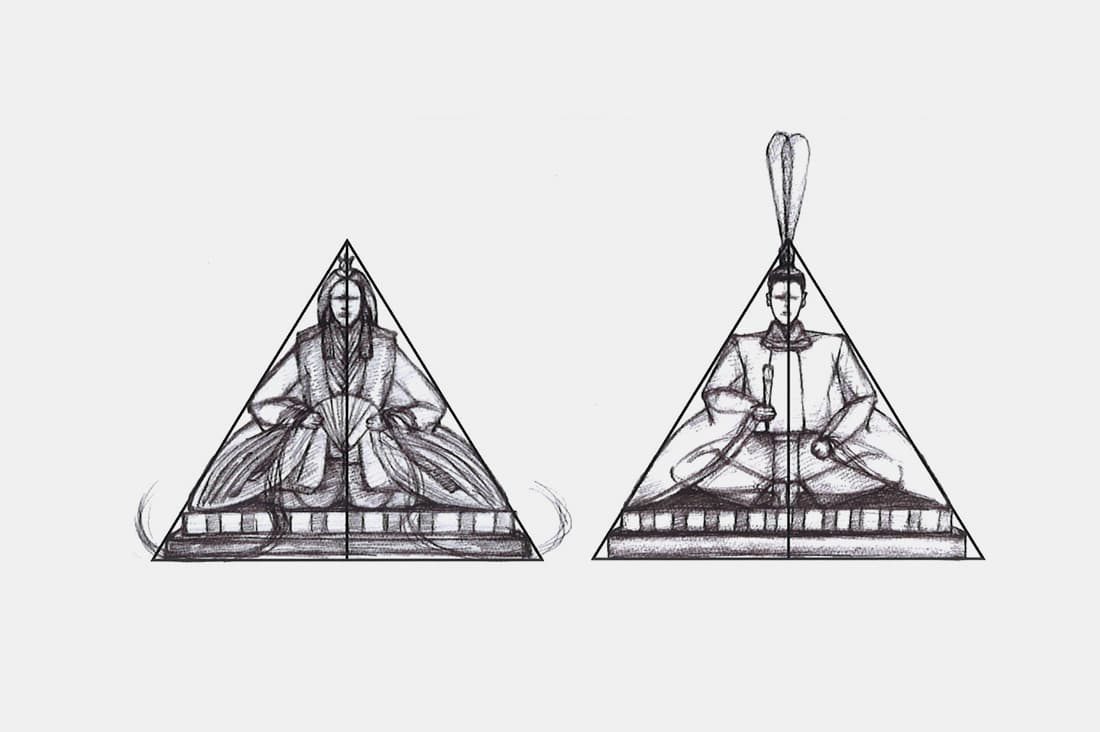

祖父の『初代 潤平』と父の『ニ代目 潤平』より多くの技術と知識を吸収し、木目込人形だけに限らずより多くのことに挑戦し続けています。そのひとつ、オリジナルブランド『舞シリーズ』は“節句の楽しみ”とを融合させた新時代への節句人形ブランドとして展開しています。

| 昭和62年 | 埼玉県に生まれる。 |

|---|---|

| 平成15年 | 『初代 石川 潤平』に師事。 |

| 平成16年 | 『彫刻家 島田 忠恵氏』にデッサンや造形を学ぶ。『人形プロデューサー 石黒 甲世氏』に師事し、衣裳着人形を学ぶ。 |

| 平成17年 | 雛人形衣裳着 書目頭を発表。人形彫刻作家「磊(RAI)」に師事。 |

| 平成18年 | 磊楽人形彫刻美術館展にて入選(頭部門)。 |

| 平成19年 | 磊楽テラコッタ展覧会にて入選する。木目込人形「三番叟」「猩々」発表。天神頭製作に携わる。 |

| 平成23年 | オリジナルブランド「泰(YASU)」を発表。 |

| 平成23年 | 雛人形衣裳着(全体造形・頭)をプロデュース。 |

| 平成27年 | 木目込人形「舞シリーズ」を発表。 |

石川 佳正Yoshimasa Ishikawa

『石川 佳正』は『初代 石川 潤平』のもと若いころより人形製作にたずさわり、筆づかいや創作人形の基礎など多くを学び、長いキャリアをもっています。

そのころより人形作家として、あらゆる芸術の分野(彫刻、絵画、日本画など)を習得し、自身の感性を活かした創作人形を手がける『よしまさ工房』にて活躍。たぐいまれで独創的な人形は多くの人を魅了し、数多くの功績を残しています。

| 昭和30年 | 埼玉県に生まれる。 |

|---|---|

| 昭和62年 | 埼玉美術家協会正会員となる。 |

| 平成 2年 | 通商産業大臣表彰(全国第一位賞) |

| 平成10年 | ドイツヘッセン州立人形博物館へ木目込人形「牛若丸」を寄贈。 |

| 平成16年 | 経済産業大臣指定 江戸木目込人形 伝統工芸士(総合部門)となる。 |

| 平成18年 | 人形彫刻作家「磊(RAI)」として新作発表。 |

| 平成22年 | 御所おさな「竹千代」発表。 |

石川 宜史Takafumi Ishikawa

父の『二代目 潤平』、叔父の『人形作家 石川 佳正』に師事し、人形作りの基礎を学び、人形工房”たかふみ”として独立した『石川 潤平工房』専属の結髪師。

また節句の継承をになう、若き職人グループ The Green Hands の一員としても活躍中。

| 昭和59年 | 埼玉県に生まれる。 |

|---|---|

| 平成19年 | 『人形作家 二代目 石川 潤平』に師事。『人形作家 石川 佳正』に師事。 |

| 平成22年 | 『結髪師 大石 純子氏』に師事。 |

| 平成27年 | 人形工房”たかふみ”として独立。『磊落人形工房』および、『石川潤平工房』の専属人形作家として活躍。 |

川野輪 廣文Hirofumi Kawanowa

『川野輪 廣文』は昭和当時の頭職人の最高峰であった『及川 映峰氏』に師事し、頭づくりに専念し、展覧会や美術館展などに入選しました。いくつもの頭を手がけてきた昭和、平成、そして令和と三時代を駆け抜け、他の職人にはない、やわらかな表情の中に凛とした雰囲気の頭を手がける職人です。

| 昭和16年 | 栃木県に生まれる。 |

|---|---|

| 昭和35年 | 『小宮映峰』に師事する。 |

| 昭和40年 | 『及川映峰』に師事する。 |

| 昭和44年 | 頭師として独立する。 |

| 平成 元年 | 『石川潤平』に師事する。 |

| 平成 5年 | 日本人形美術愛好展覧会に入選。 |

| 平成17年 | 磊落人形彫刻美術館展に入選(頭部門) |

竹垣 諒Ryo Takegaki

『竹垣 諒』は幼いころに、ひな人形の世界に興味を持ち、創作人形や子供むけ、ひな人形などを自ら手がけ、東京造形大学在学時はあらゆるジャンルの絵画や日本画など多くの技術や知識などを得てきました。

今では『磊楽人形工房』のもと、ひな人形や五月人形に直接手描きで絵を彩色するブランドを創設。お子さまが幼いころよりお節句を通じて知識や教養、礼儀作法を身につけてもらえるようにと、数々のテーマで手描彩色を展開中。

『磊楽衣裳着人形』・『石川 潤平』・『力石 甲人』・『鶴屋 半兵衛』への手描彩色を手掛け、また完全オリジナル「ふるさと彩色」は全国9カ所にて、好評いただいています。

| 平成 3年 | 静岡県に生まれる。 |

|---|---|

| 平成23年 | 東京造形大学に入学。 |

| 平成26年 | キッズサイズデザインゼミナールに所属し、グラフィックデザインを学ぶ。 |

| 平成27年 | 同大学を卒業後、『磊楽人形工房』に所属。『石黒 甲世氏』に師事し、ひな人形の基礎、および「ふるさと雛」の心得を学ぶ。『石川 潤平氏』監修のもとに総手描彩色雛を発表。G7伊勢志摩サミットを記念して、三重県ふるさと雛、英虞湾景観屏風を発表。 |

| 平成28年 | 北海道ふるさと彩色雛、知床景観屏風を発表。 |

鶴屋 半兵衛Hanbei Tsuruya

創作衣装着人形作家の『鶴屋 半兵衛』は、百年以上続く、老舗人形工房『竹中人形工房』より生まれたブランドです。

いま現在、十九代にもつづく竹中家。祖先には『豊臣 秀吉公』の重臣・参謀として活躍した『竹中 半兵衛(二代目 竹中)』がおり、また、その子孫には幕府最後の陸軍奉行であった、『十五代目 竹中 丹後守 重固』がいる歴史深い家柄。その娘である『十六代目 竹中 つる』が、ひな人形製作をはじめたのが、今の『竹中雛人形製作所』のはじまりです。

手先の器用さをかわれ、すぐに人形業界から声がかかり、庶民にも普及し当時から評判があったという。そんな長い歴史を受け継ぎ、荒川区指定無形文化財を保持する『十八代目 竹中 重男』も父の『竹中 幸甫(つるの息子)』から、ひな人形づくりを学び、ひな人形製作にはげんでいます。

また、『茂夫』の妻である『竹中 温恵』はそんな歴史を大事にしながら、創作人形作家として、二代目の〝半兵衛〟と十六代目の〝つる〟の名をとりいれ、〝鶴屋半兵衛〟の作号にて活躍しています。「伝統の技を生かしながら、今の時代を生きる人にも愛される人形を作りたい。」と、女性の目線をいかした衣装づくりと、可愛らしいおさな顔の創作人形を展開しており、ご好評いただいてる〝江戸おさな〟を製作し、活躍しています。

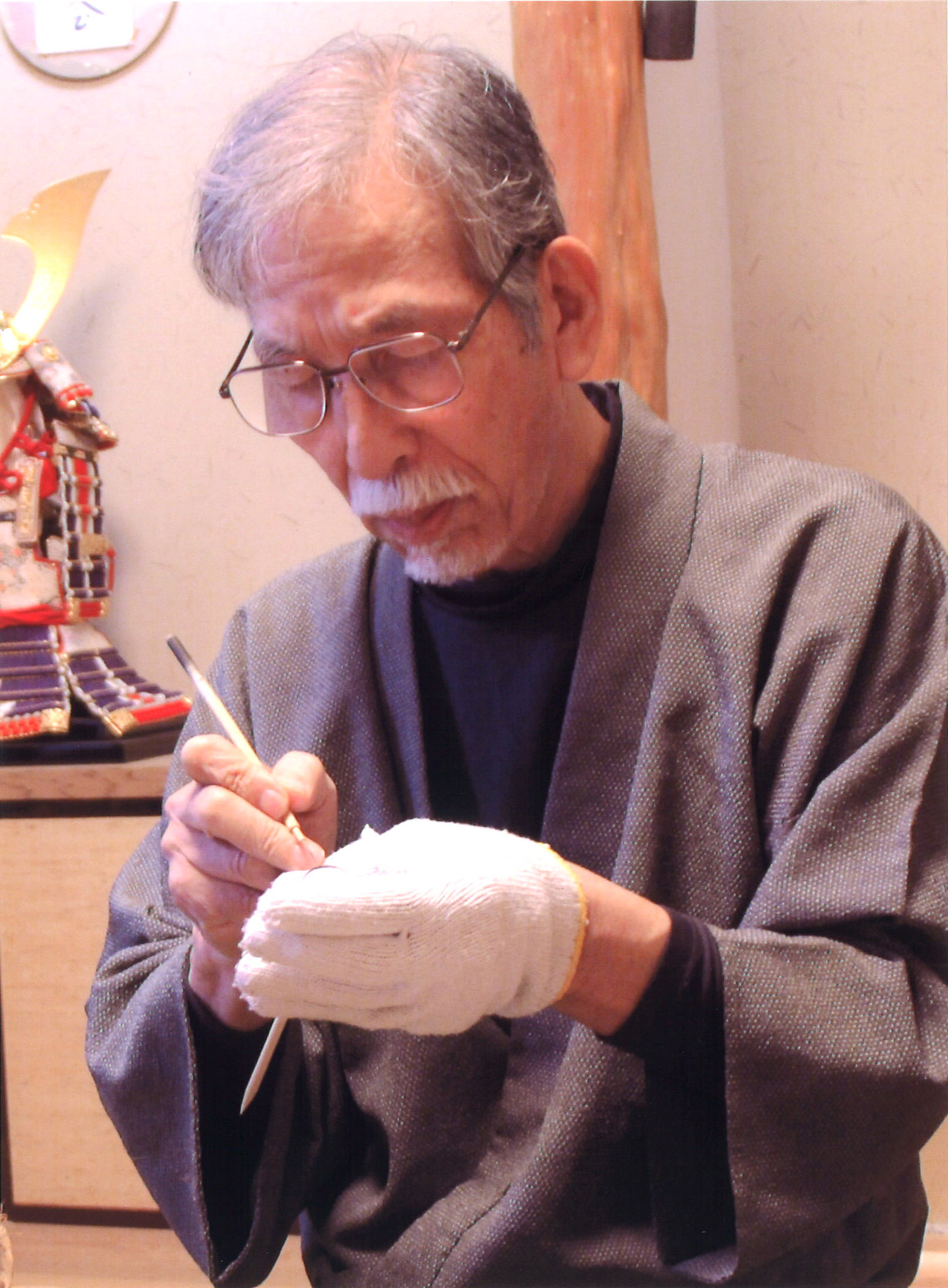

力石 甲人Kohjin Chikaraishi

東京都墨田区向島に生まれ、「学問より家業を」という時代に育ち、8歳のときから甲冑づくりを学んできた日本の代表的甲冑師です。

父の『先代 甲人』を若くから受け継ぎ、子供のころから職人として、厳しく鍛えられたことが妥協をゆるさない完璧な時代考証と、個性ゆたかな独創性をかねそなえ、他の職人の追随をゆるしません。節句や甲冑の知識はもちろんのこと、芸術や文化、宝飾など多くの事柄にふれて学び、そこで得た知識や教養を甲冑づくりに活かし、これまでも多くの方々を魅了してきました。

国宝甲冑研究による活動もその一つで、実物の国宝鎧の修復にもたずさわり、そこで得た鎧づくりの基礎が活かされ、甲ブランドの精巧な仕上げ、重量感、配色、造形美、どれをとっても最大級に評価されております。

長くにして節句文化と甲冑づくりにたずさわり、今なお87歳(令和元年現在)になっても、現役として甲冑づくりに腕をふるい、若手育成と節句文化と技術の継承に努めております。昭和時代から最後の名匠として活躍中です。

むさしや 豊山Houzan Musashiya

創業明治元年。東京都墨田区に工房をかまえる押絵羽子板の老舗、『むさしや 豊山』。当主で『五代目 むさしや 豊山』は父で押絵師の『野口 誠之助』のもと7歳から修行に努め、22歳から本格的に創作をはじめました。

その長いキャリアから羽子板をあらゆる面から熟知しており、羽子板に収める構図やデザイン、繊細で美しい筆づかいの面相など、すべてにおいて高い評価をされている押絵羽子板のスペシャリストです。

| 昭和25年 | 『四代目 むさしや 豊山(押絵師 誠之助)』の長男として東京都墨田区に生まれる。 |

|---|---|

| 昭和47年 | 『むさしや豊山』に入社。 |

| 昭和48年 | 『桜井 春山氏』に師事。 |

| 平成 6年 | 東京都雛人形工業協同組合青年部の会長に就任。 |

| 平成 7年 | 東京都歳の市羽子板商組合副会長に就任。 |

| 平成 8年 | 東京都雛人形工業協同組合理事に就任。 |

| 平成10年 | 墨田区マイスターに認定される。 |

| 平成12年 | 中小企業庁長官賞受賞。(十号 本絹藤娘) |

| 平成17年 | 東京都墨田区登録無形文化財保持者に認定される。 |